多年来,在集中供暖的中国北方,“欠供”“过供”情况时常发生,“顶层开窗底层穿袄”也是常见事。不过,这种情况正悄然发生改变。

近年来,通过信息技术对传统热网进行改造的智慧供暖,正迎来加速发展期。

中国城镇供热协会常务副秘书长牛小化说,我国现行供热尚未完全实现商品化,未来应从“按时供热”向“按需供热”模式转变,实现以居民末端调控为主的智能化运行供热方式,让老百姓可根据需要随时取热、舒适供热,推动行业早日实现碳达峰碳中和目标。

她认为,这对供热行业来说是一个“巨大的转变”。

多地集中供暖智能化提速,效率提高成本缩减

假设可以从高空向下透视,在中国北方城市的地下,都拥有一个纵横交错、规模庞大的供暖管道网络。隆冬时节,这些管道源源不断地向千家万户输送热能。此前,这些管道依靠人工管控,有时暖气供应不稳、室温冷热不均。有的同一栋楼里,住在顶层的人热得要开窗,住在底层的人则在家中也需要穿棉袄。有业内人士称,全国供热系统水力失调度超30%。

近年来,随着居民用热需求增加,全国供热规模不断扩大,传统供热模式热源不足、温度不均、能耗高等问题愈加凸显。记者采访发现,许多城市都在尝试智慧供暖。信息化技术与传统热网结合的新型供热模式,让用户体验提升、企业效率提升、实现节能减排有了更多可能。

以往供暖季初期,需要大量工人手动调节阀门,根据经验控制每座楼流入的热量,不仅速度慢且往往不准,需反复调试。

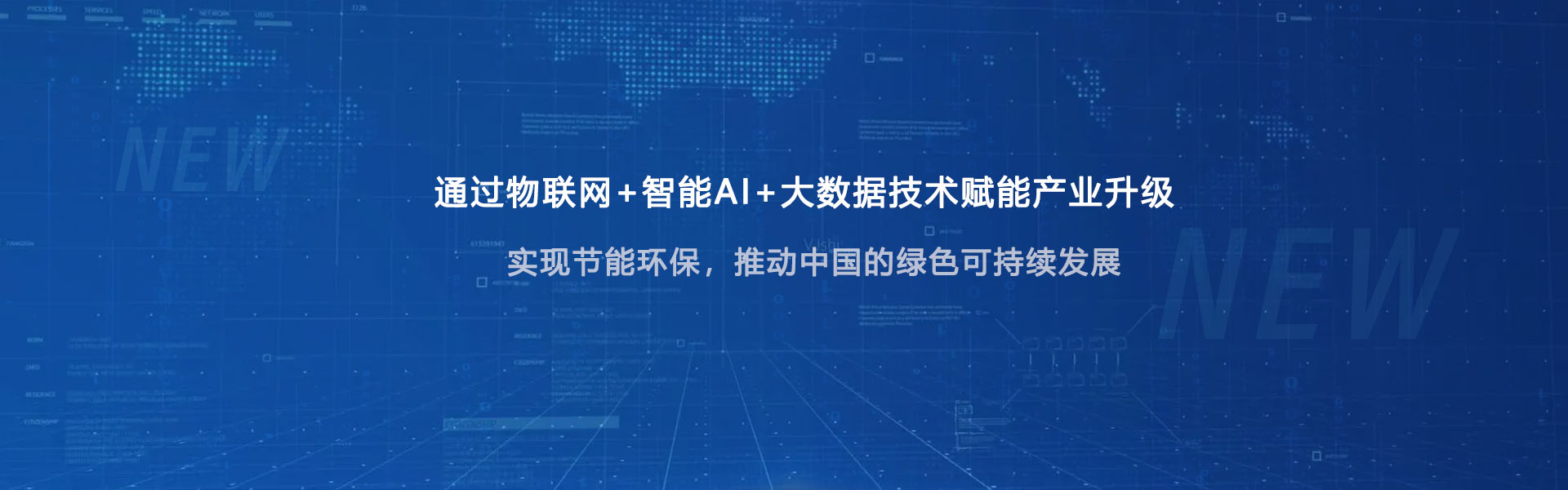

使用智慧供热软件后,小区在每个单元加装电动调节阀、在居民家里安装室温采集器。人工智能热网控制系统收集用户室温数据,结合天气预报预测所需热量,通过监控平台下发指令,科学分配每个单元的热量。

从热源到换热站的一次管网智能化已达90%以上,当前正加快探索从换热站到用户的二次管网智能化建设。“二次管网智能化建设是实现‘双碳’目标的重要途径。”

与使用智慧供热系统前相比,工业区每年能节省供热费用,减少二氧化碳排放,二氧化硫排放,烟尘排放。

站长通过手机App就可以随时查看热力站的情况,供水温度、回水温度、压力值、热量、流量等数据一目了然。

“原来每个热力站都要有人值守,三班倒的话每天至少3个人,现在全市无人值守站超过80%。

居民对供暖的要求从“到时候就有”变成“好不好用”

前几年,家里暖气总是一阵冷、一阵暖,加上管网老旧漏水,带来不少麻烦。安装智慧设备后,家里温度均衡舒适,可以保持在22℃左右。

此外,碳达峰碳中和目标的硬约束影响力日渐强劲,能源结构低碳绿色化转型、技术数字智能化创新不断加强。相形之下,传统集中供热方式高延迟、强耦合、多约束的弱点十分突出。

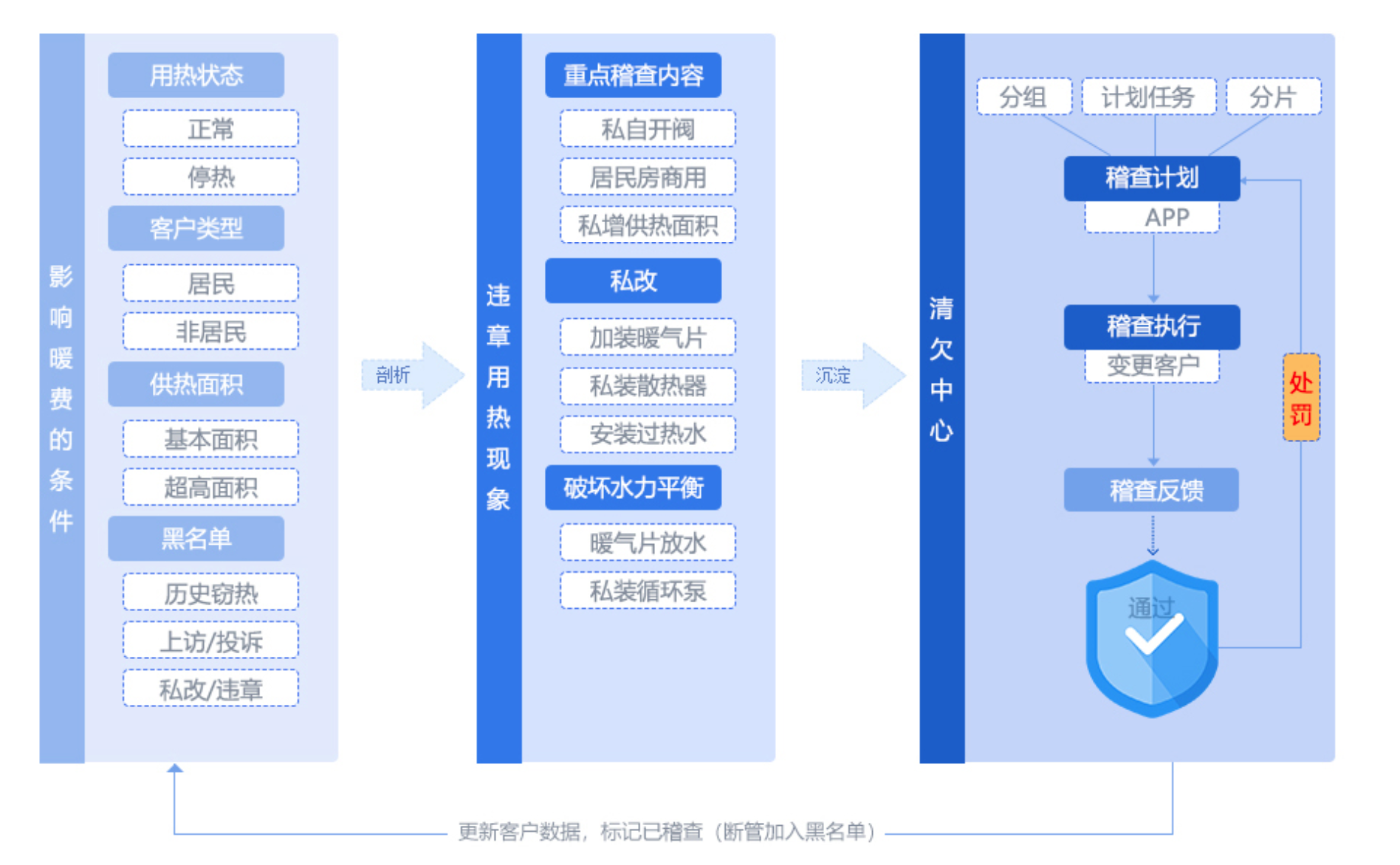

集中供暖是一种以供定需的调节方式。由于建筑物围护结构、末端采暖形式、输配管线长度等不同,热量通过热力系统分配时,容易导致水力失调和热力失调等现象,人工调节难以实现热量的按需平衡分配。

为保证部分用户的供热效果,热力公司常采用整体提高供热量的方式满足全部用户需求,造成总体热能的巨大浪费,也加剧了环境压力。

按照华北地区实际供热参数计算,每提升1℃将造成3.7%的热能浪费,相当于全国浪费约1.6亿吨标煤,多排放3.97亿吨二氧化碳、0.03亿吨二氧化硫、0.016亿吨烟尘。

在实际工作中,将从基于智能算法的快速手动平衡、基于二次系统水力平衡的热力站自动控制和结合室温的精准调控等三个方面推进工作。

集中供热管网智慧化,是一项涉及科技创新、老旧小区改造等多领域的系统性工程,当前各地在探索中存在一些共同难点。

改造成本过高是一大制约因素。由于供热事业的公益属性,采暖收费价格仍是政府指导定价。而随着煤、气、电、水等能源价格及人工成本不断上涨,企业背负经营压力较大,大规模投资智慧化改造的动力不足。在一些地方,成本倒挂导致供热企业无力开展从换热站到用户的二次管网智能化建设。

企业应抓住这一机遇提速智慧供暖工作,政府可设立专项资金,分担热力企业成本,持续推动供热计量收费改革和热价市场化。居民在追求舒适之外,也应提升绿色用暖理念。